Le

chômage

Comment interpréter la nouvelle série de taux de chômage publiée par l'Insee ?

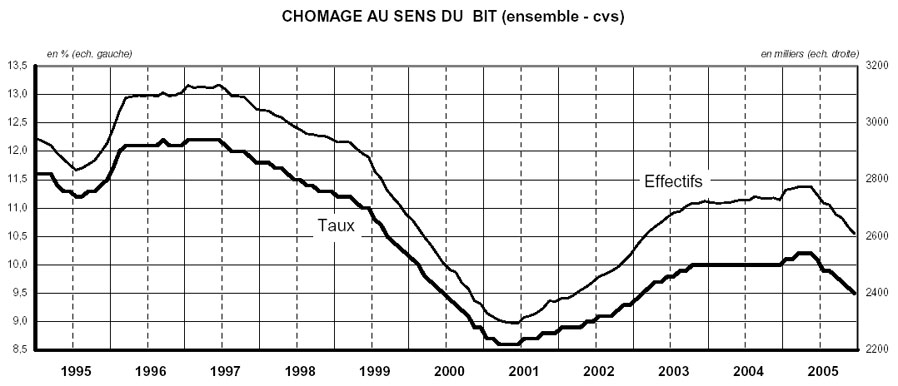

La nouvelle série de taux de chômage publiée désormais par l'Insee n'est pas comparable avec celle qui était publiée auparavant. Plusieurs améliorations méthodologiques, détaillées ci-dessous, modifient en effet la définition et le calcul de ce taux. Ces améliorations modifient l'estimation du niveau de chômage par rapport à l'ancienne série issue de l'enquête Emploi (série publiée dans la Note de conjoncture de juin 2007), mais ne remettent pas en question le diagnostic sur l'évolution du chômage sur les années passées.

Tout d'abord, pour la distinction entre chômage et inactivité au sens du Bureau international du travail (BIT), l'Insee s'est rapproché de l'interprétation communautaire, celle de l'office statistique des communautés européennes (Eurostat). Ce rapprochement a été opéré de façon à harmoniser au niveau européen les statistiques sur le marché du travail, ce qui facilite les comparaisons internationales. La définition de la recherche d'emploi est ainsi devenue plus restrictive : en particulier, le simple renouvellement de l'inscription à l'ANPE (Agence nationale pour l'emploi) n'est plus considéré comme un acte de démarche active de recherche d'emploi ; il doit s'accompagner d'un contact avec un conseiller du service public de l'emploi au cours du mois précédant l'enquête. Au total, le rapprochement avec l'interprétation d'Eurostat aboutit à des taux de chômage plus faibles de 0,7 point en moyenne par rapport aux taux précédemment calculés (cf. tableau).

L'Insee a de plus étendu le champ de l'estimation du chômage aux départements d'outre-mer (Dom). Le taux France métropolitaine et Dom est supérieur d'environ 0,4 point au taux de chômage restreint à la seule France métropolitaine.

Par ailleurs, à la suite des travaux d'investigation sur l'enquête Emploi menés au printemps et à l'été 2007, l'Insee a procédé à un ensemble d'améliorations méthodologiques. La principale innovation est la réalisation d'une enquête sur la « non-réponse ». Cette dernière est adressée aux personnes dont la réponse n'a pas été recueillie dans l'enquête Emploi (par exemple, parce qu'elles étaient impossibles à joindre au moment de la collecte de l'enquête). Intégrer les réponses à cette enquête auprès des non-répondants conduit à une correction à la baisse du taux de chômage d'à peu près 0,1 point.

L'Insee a également perfectionné ses méthodes de pondérations à partir de données démographiques, en particulier au niveau de chacune des régions. Le champ est en outre restreint à la population des ménages ordinaires : la population mesurée par l'enquête Emploi n'inclut plus les personnes vivant en communautés (foyers, internats, hôpitaux, prisons), étant donné leur nombre insuffisant dans l'enquête pour représenter l'ensemble de cette population. Ces modifications conduisent à une baisse d'environ 0,2 point de taux de chômage.

| Taux de chômage au sens du BIT 2006 avant modifications (non publié) | 9,8 % |

|---|---|

| Impact des améliorations méthodologiques | |

| Modification des méthodes de pondérations des données, restriction du champ aux ménages ordinaires | -0,2 pt |

| Intégration des répondants à l'enquête sur la non-réponse | -0,1 pt |

| Changements de définition | |

| Rapprochement avec l'interprétation communautaire (Eurostat) de la définition du chômage au sens du BIT | -0,7 pt |

| Taux de chômage au sens du BIT 2006 pour la France métropolitaine publié en novembre 2007 | 8,8 % |

| Intégration des Dom dans le calcul du taux de chômage | +0,4 pt |

| Taux de chômage au sens du BIT 2006 pour la France métropolitaine et les Dom publié en novembre 2007 | 9,2 % |

Le taux d'emploi est obtenu en divisant le nombre de personnes occupées entre 15 et 64 ans par la population totale de la même tranche d'âge.

En 2006, la France a un taux d'emploi plus faible - 63,1 % - que le taux moyen européen (65,2 %). Ce taux français est aussi plus faible que celui de la plupart de ses voisins (Allemagne, Espagne) et surtout des deux "champions" de l'emploi que sont le Danemark (75,9 %) et le Royaume-Uni (71,7 %).

La France connaît un taux d'emploi des femmes (57,6 %) supérieur à la moyenne de l'Union européenne (UE) - 56,3 % -, mais inférieur au Danemark ou au Royaume-Uni. Mais son taux d'emploi des salariés âgés est l'un des plus faibles : 37,9 % contre 42,5 % dans l'UE, plus de 40 % pour la plupart des pays et même près de 60 % pour le Danemark qui fait figure d'exemple.

Le chiffre du chômage ne prend en compte que la catégorie 1 c'est à dire en fin de mois, les personnes sans amploi, immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi à durée indéterminée et à temps plein. En fin 2006 se nombre est de 2,172 millions. Il y aurait à l'ANPE la moitié des inscrits qui ne sont pas pris en compte dans les statistiques du chômage. Ils n'étaient que 10% en 1982.

La catégorie 2 comprend les demandes d'emplois à temps partiel. Ils sont 870 000, à être encouragés à cette forme de semi chômage non pris en compte dans les chiffres.

La catégorie 3 comprend les demandeurs d'emploii à durée déterminée saisonnier ou temporaire.

La catégorie 4 sont des demandeurs non disponibles parce qu'ils sont en stage, en formation ou en maladie. Ils sont environ 320 000.

La catégorie 5 se compose de ceux qui ont un emploi aidé mais veulent un autre emploi que celui là

Les catégories 6 7 et 8 sont les travailleurs à moins de 78 h dans le mois et qui sont autour de 450 000

Enfin ceux qui sont dispensés de recherche d'emploi (ceux qui ont plus de 57 ans ou même 55 ans). Ils sont environ 220 000

http://www.anpe.fr

|

La

revue Droit social (nº

3, mars 2005), dans une étude

signée par Jacques Rigaudiat, avance des chiffres. "Entre

chômage,

sous-emploi, précarité financière des

"travailleurs pauvres", c'est

très vraisemblablement entre le quart, au moins, et le tiers de

la

population : soit 15 à 20 millions de personnes dont 7

millions

de pauvres

(seuil européeen qui est de 60% du salaire médian) et 8

à 12 millions de précaires qui, pour une

raison ou pour une

autre, ont, de façon durable, des conditions de vie

marquées du sceau

de l'extrême difficulté." Quant à l'emploi salarié, il se porte mal. Seulement 64 000 créations de postes en 2005 après 5 000 en 2004, selon l'Insee. C'est-à-dire presque rien. |

|

Les statistiques de créations d'emplois sont élaborées en recoupant différentes sources

Voyons

donc d'abord ces chiffres alarmistes arrêtés pour

certains d'entre

eux à fin septembre 2004. D'abord, il y a effectivement le

chômage.

Soit un peu moins de2,5 millions de personnes qui sont officiellement

recensées comme demandeurs d'emploi (catégorie 1). A

cela, il faut

ajouter ceux qui prennent en compte "les formes plus ou moins

diffuses de chômage" :

soit 667 000 autres demandeurs d'emploi, ceux ayant travaillé

plus de

78 heures dans le mois (catégories 6, 7 et 8) ; 726 000

personnes

à la

recherche d'un contrat à durée déterminée

(CDD) ou d'un emploi à temps

partiel.

Au total, les personnes victimes du chômage sont au

nombre de presque 3,9 millions. "Encore

faut-il aussi leur ajouter tous les salariés âgés

(environ 570 000 en

novembre 2004) qui sont soit de faux inactifs, parce que chômeurs

âgés

dispensés de recherche d'emploi, soit de faux retraités,

parce que

bénéficiaires d'une forme ou d'une autre de

préretraite", .

Mais

ces chiffres sont encore incomplets, car depuis de longues

années le

paysage social français ne se décompose plus en deux

blocs, celui des

salariés et celui du chômage. Sous les coups de boutoir du

nouveau

capitalisme, qui a émergé dans le courant des

années 1990, le premier

des deux blocs a lui-même explosé. Ou plus

précisément, il a été

totalement contaminé par le virus de la flexibilité et de

la précarité.

Là

encore, les chiffres disponibles sont impressionnants. De 1983 à

2003,

le nombre des salariés en intérim est passé de 113

000 à 361 000 (+ 316

%) ; celui des salariés en CDD de 263 000 à 1 624 000 (+

517 %) ; celui

des emplois aidés de 375 000 à 503 000 (+ 34 %) ; et

celui des salariés

en sous-emploi (temps partiel, etc.) de 148 000 à 1 186 000 (+

701 %).

Toutes les formes d'emplois précaires ont donc connu un

développement

fulgurant, alors que dans le même temps le nombre des emplois

statutaires (CDI ou emplois publics) ne passait que de 16 804 000

à 18

847 000 (+ 12 %).

"Au total, indique l'expert, sur l'ensemble de cette période, sur quatre nouveaux actifs, l'un est chômeur, un autre est salarié précaire et les deux autres seulement occupent des emplois jusqu'alors jugés comme statutairement "normaux"." En clair, le monde des salariés a été pris dans une tourmente sans précédent. Avec pour beaucoup la peur du chômage, mais plus seulement ; la peur aussi de la pauvreté, y compris pour ceux qui ont un emploi.

C'est cette tendance-là dont il faut bien prendre la mesure. Car, globalement, il n'y a pas de montée de la pauvreté en France. Un rapport récent de l'Observatoire de la pauvreté l'a montré. Au contraire, la pauvreté tend à reculer : le pourcentage des personnes vivant avec des ressources inférieures à 50 % des ressources médianes des Français est tombé de 15,3 % en 1970 à 6,2 % en 2001, sous le coup d'un recul de la pauvreté dans la catégorie des retraités (de 27,3 % à 3,8 %). Mais pour les salariés, la pauvreté a très clairement progressé, passant sur la même période de 3,9 % à 5,4 %.

"TRAVAILLEURS PAUVRES"

émergence d'une nouvelle catégorie de salariés, les "travailleurs pauvres". C'est la singularité de ce capitalisme patrimonial auquel la France s'est convertie : s'il favorise des profits exceptionnels pour les groupes cotés, gonflant les dividendes servis aux actionnaires (22 milliards d'euros pour les groupes du CAC 40 en 2004 et 10 milliards de rachat d'actions) et de fantastiques rémunérations pour les dirigeants, il va de pair avec un développement des bas ou très bas salaires. "Actuellement, 29 % des salariés perçoivent un salaire inférieur à 1,3 smic, soit approximativement 1 100 euros", observe encore Jacques Rigaudiat.

Cette implosion du monde salarial n'est certes pas nouvelle. De nombreux économistes ou sociologues ont déjà analysé au cours des années récentes ce phénomène, qui va très au-delà d'une montée des inégalités.

Proposition :

Mise en oeuvre :

Que peut-on faire de tous les individus (comme il y en a toujours eu) qui ne tiennent pas à travailler et qui se contentent d'un toit, d'un peu de nourriture et de faire très peu de choses ?

Que peut-on faire de ceux qui ne sont pas adaptés à la société moderne et ses multiples régles, ou non adaptés aux villes totalement déconnectées de la campagne.

Rappelons leurs performances : croissance élevée (la Finlande et la Suède dépassent le Royaume-Uni sur les dix dernières années), taux d'emploi très élevé (et à la différence de la France et de la Grande-Bretagne ce taux d'emploi est très élevé pour les femmes et pour les hommes), faible taux de chômage pour la majorité d'entre eux.

Pourquoi ? Est-ce seulement, comme on l'entend parfois en France, dans des analyses à courte vue, parce que la législation sur le licenciement économique est inexistante au Danemark et, dès lors, que les entreprises se séparent facilement de leurs travailleurs en période de basse conjoncture ou pour se réorganiser, dans un marché du travail plus flexible ? La réponse est non.

Cette mobilité des travailleurs est rendue possible par un sentiment de sécurité, du fait de l'association d'un système social relativement généreux et de mesures d'activation, c'est-à-dire des incitations fortes et si nécessaire une aide, pour retrouver un emploi. Cela donne aux individus à la fois le sentiment que travailler est un devoir et qu'ils ne seront pas abandonnés à leur sort en cas de licenciement.

Cela est possible grâce à des institutions du service public de l'emploi très intégrées et décentralisées, et aussi parce que les sommes disponibles pour mettre en oeuvre, dès les premiers jours de chômage, des mesures actives pour l'emploi sont bien plus élevées qu'en France (moins de 1 % du PIB en France, contre 1,6 % au Danemark et 1,4 % en Suède).

Une autre raison de cette réussite : les pays nordiques ont investi massivement dans le capital humain et la recherche. Cela se manifeste notamment dans l'importance des dépenses d'emploi consacrées à la formation (avec près de deux fois moins de chômeurs, les dépenses de formation y dépassent le double du niveau français par habitant !). Cela se manifeste aussi dans le niveau des dépenses d'éducation (entre 10 % et 40 % de plus qu'en France, selon les pays) et dans les sommes investies dans la recherche et le développement (les pays nordiques, dans leur ensemble, déposent presque autant de brevets que la France, avec deux fois moins d'habitants).

Les sociétés nordiques préparent ainsi la montée en gamme de leur production et la spécialisation sur des produits à haute valeur ajoutée, de manière à échapper à la concurrence des pays émergents ; et ils adaptent leur main-d'oeuvre à ces changements de manière à faire obstacle à la dégradation des compétences des travailleurs.

Ce tour d'horizon ne serait pas complet sans évoquer l'environnement fiscal et les performances administratives de ces pays. Les cotisations sociales y sont faibles, et même pratiquement nulles au Danemark, et ne pénalisent pas l'emploi. La TVA, qui pèse aussi sur les importations, est nettement plus élevée qu'en France, ce qui pourrait renforcer les arguments des défenseurs de la TVA sociale. L'impôt sur le revenu y est élevé et moins progressif, proche, dans ses modalités, de la CSG française, ou même de la flat tax chère à certains économistes. L'administration a été réformée au début des années 1990, et les fonctionnaires ont troqué leur statut contre des salaires nettement plus élevés et des missions revues et simplifiées, pour éviter les doublons et favoriser les économies grâce aux nouvelles technologies.

Pourquoi ces pays sont-ils proches de nous ? S'agissant de pays plus petits, sujets à plus de concurrence internationale, ils ont été frappés par des crises qui les ont obligés à revoir un modèle social qui paraissait figé, et à le faire évoluer sans le remettre en cause fondamentalement. Ils nous intéressent aussi parce que leur taux élevé d'emploi se conjugue à d'importantes modulations du temps de travail tout au long de la vie, qui rendent possibles, pour les parents de jeunes enfants, hommes et femmes, la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et, pour les seniors, le travail aux âges avancés.

Bref, ces pays nous intéressent au plus haut point parce qu'ils mettent en évidence, après l'avoir théorisé, que l'idée d'un travail soutenable, tout au long de la vie, est possible. Parce qu'ils ont su allier haut niveau de protection sociale et liberté d'entreprendre ; parce qu'ils mêlent approche individuelle et approche collective ; parce que la richesse créée par ce système est utilisée aussi pour limiter la pauvreté et réduire les inégalités. Tout cela maintient une cohésion sociale forte, favorise le dynamisme, la mobilité et l'innovation.